3. Analogico e digitale - fondamenti teorici

Vi sarete probabilmente già imbattuti nei termini "analogico" e "digitale" nella vostra ricerca di microfoni senza fili. Le basi della trasmissione radio, la differenza tra sistemi analogici e digitali, quali i vantaggi e gli svantaggi all'utilizzo sono gli argomenti di questo capitolo.

Come funziona la radio

Una trasmissione radio si basa sulle onde elettromagnetiche presenti nella gamma di frequenza delle onde radio. A differenza delle onde sonore, quelle elettromagnetiche non richiedono un mezzo che faccia da vettore e richiedono solo una frazione della potenza rispetto al suono, per la stessa resa. Inoltre, si propagano molto più velocemente della luce. Infatti, prendendo a riferimento la luce visibile, le onde radio si posizionano solo in uno spettro di frequenza più basso e offrono quindi proprietà più vantaggiose in termini di zona d'ombra e interposizione di oggetti.

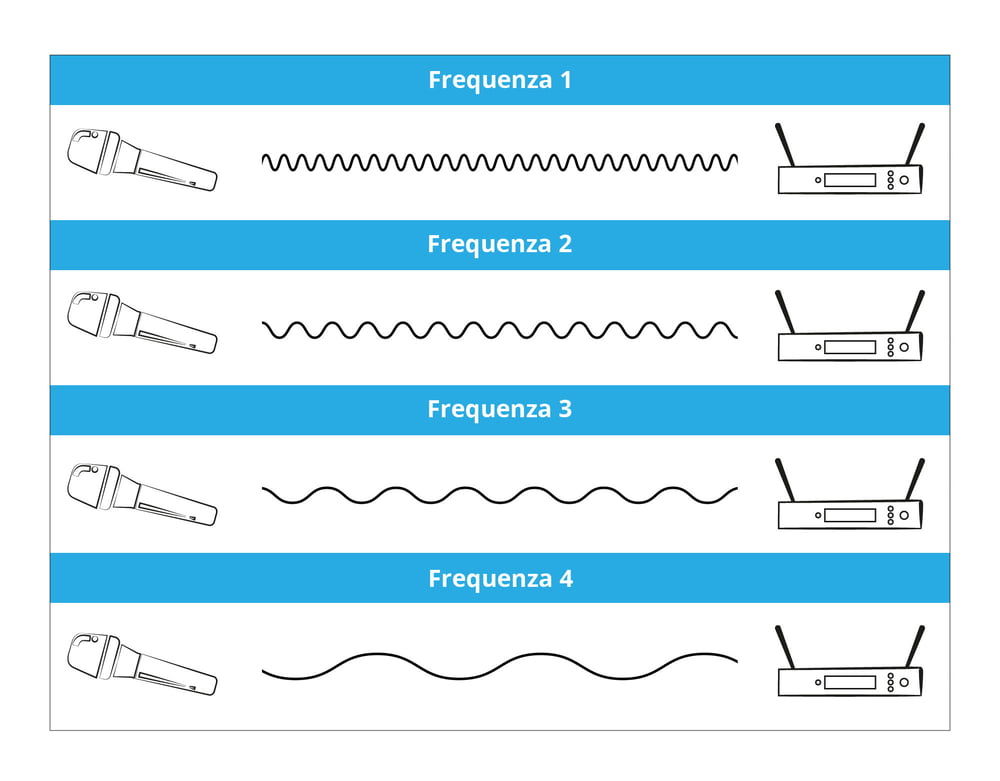

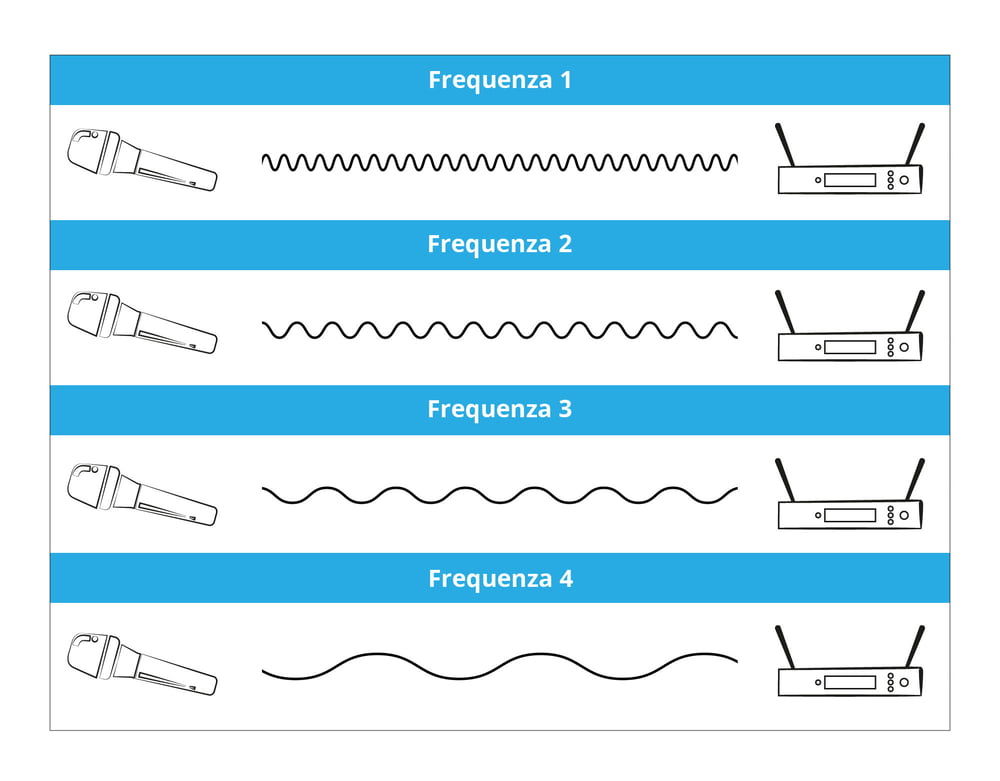

No, convertire i segnali audio in onde elettromagnetiche a banda larga non sarebbe la soluzione a tutto. Se così si facesse, sarebbe come se tutti parlassero nella stessa stanza: nulla di ciò che si desidererebbe sentire sarebbe filtrato. Un piccolo trucco fa che un segnale trasmesso raggiunga il ricevitore giusto: il segnale da trasmettere (analogico o digitale che sia) viene posto come modulatore su una sinusoide ad alta frequenza, la cosiddetta frequenza portante o piggyback. Il corrispondente ricevitore, che è impostato esattamente sulla stessa frequenza portante, riceve adesso esclusivamente questo segnale e deve solo demodularlo. La deviazione attraverso specifiche frequenze portanti è quindi la chiave di volta per la trasmissione multicanale.

Trasmissione e ricezione su diverse frequenze portanti

Sistemi analogici e rumore

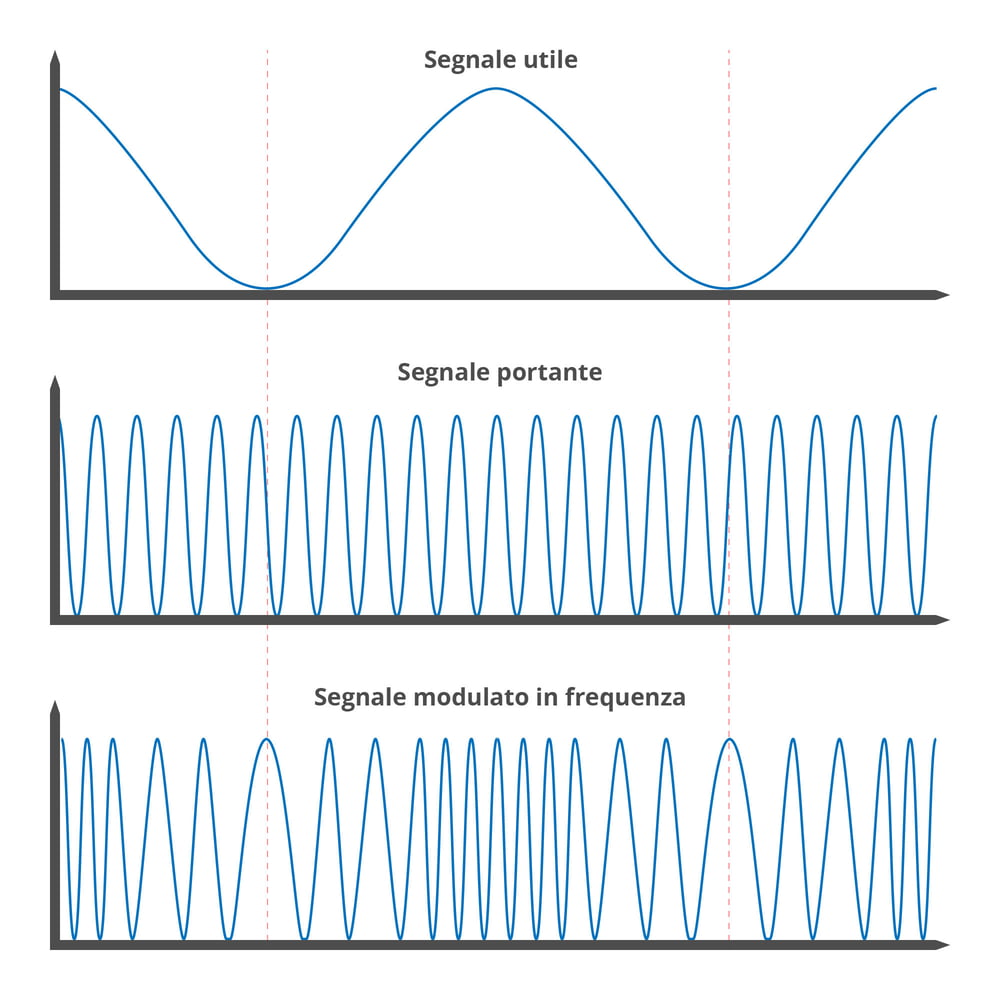

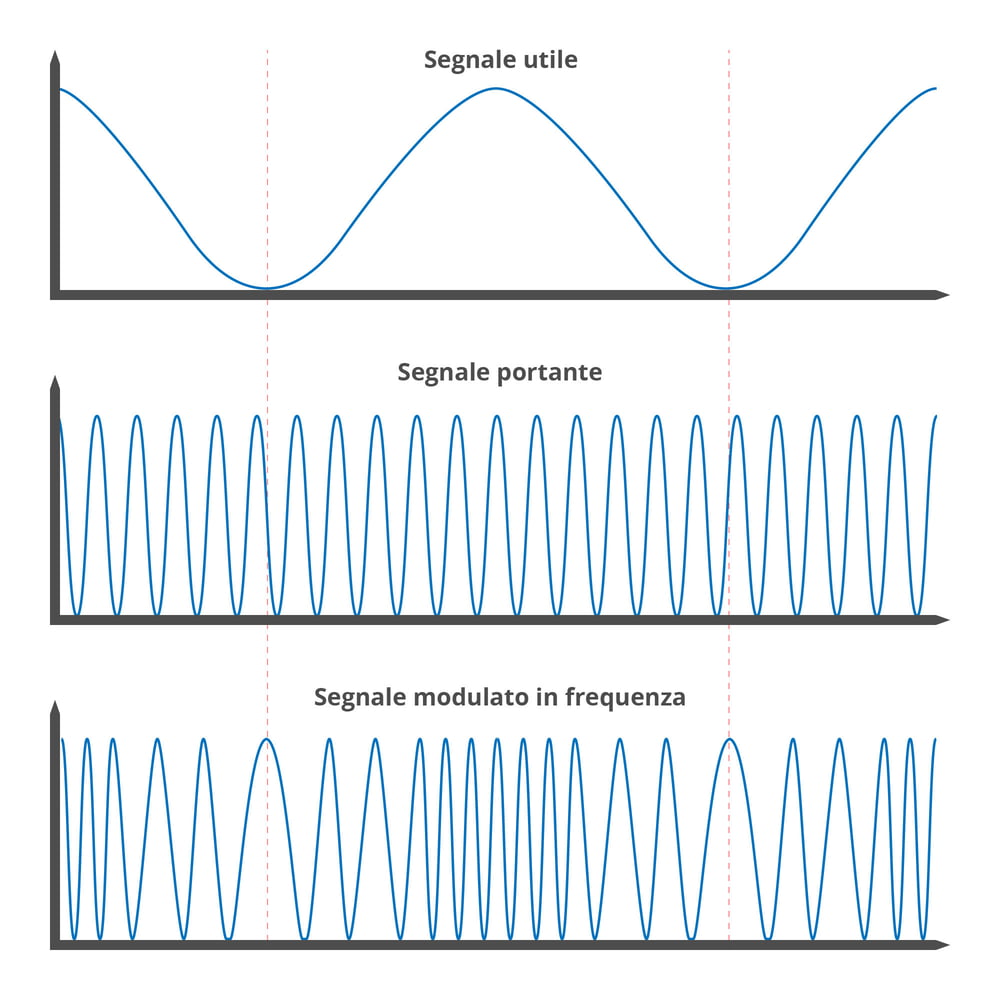

I sistemi radio analogici utilizzano sempre il principio della modulazione di frequenza (FM).

Principio della modulazione di frequenza (FM)

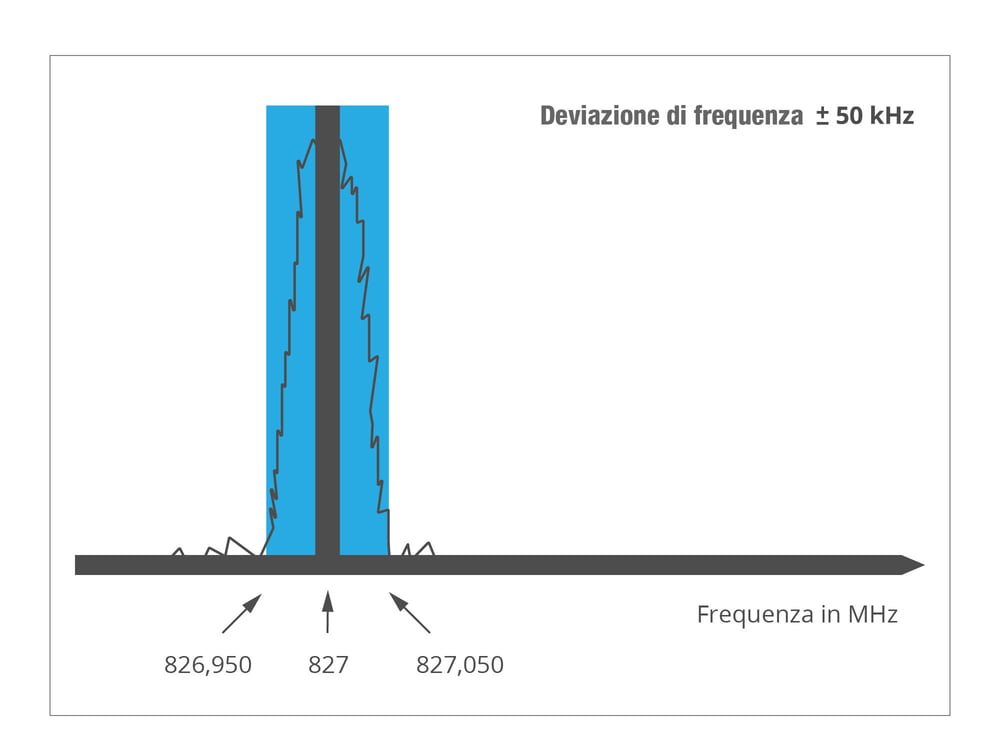

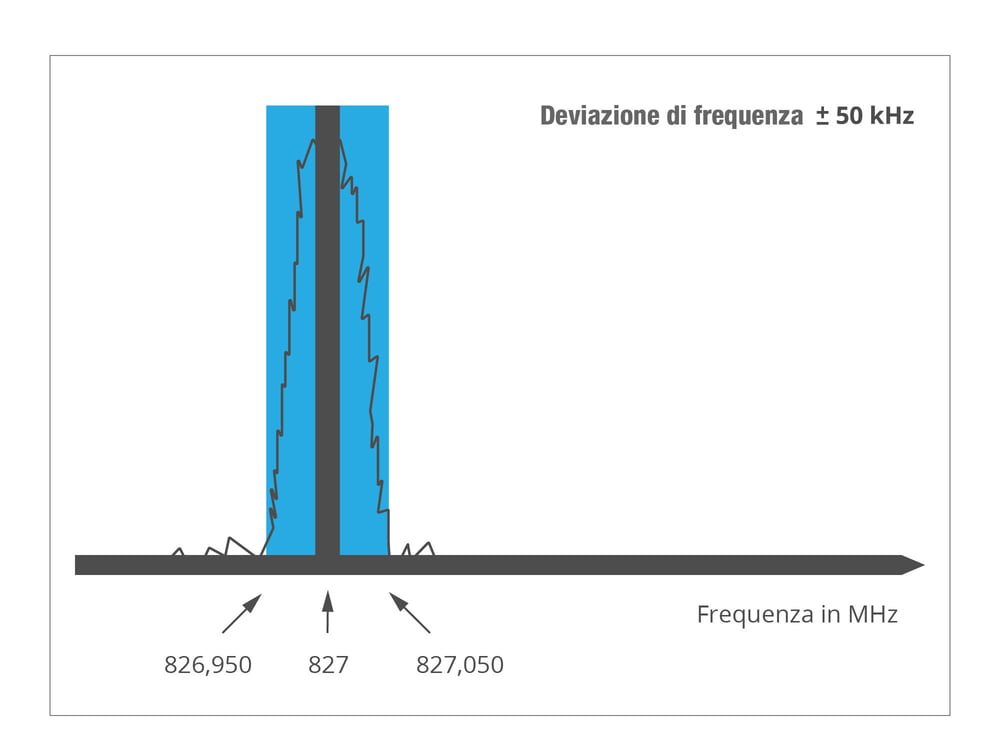

Qui il segnale audio a bassa frequenza modula una portante ad alta frequenza in modo tale che questa vari seguendo una costante minima, a seconda del segnale audio. Si imposta indubbiamente una certa frequenza in MHz al trasmettitore, ma questa frequenza, in realtà, varia leggermente e invade una parte dello spettro di frequenza adiacente. Al fine di mantenere le frequenze entro i limiti, si calcola una limitazione dell'escursione massima. Questa cosiddetta deviazione di frequenza non deve superare i ±50 kHz per i radiomicrofoni omologati: il collo di bottiglia sonoro. Essendo la gamma dinamica da trasmettere abbastanza limitata, una trasmissione audio densa è possibile solo se il segnale viene prima compresso e poi amplificato nuovamente dal ricevitore. Qui entrano in gioco i cosiddetti Compander (compressori/espansori audio).

Deviazione di frequenza ±50 kHz

Siamo circondati quasi ovunque da segnali di interferenza elettromagnetica che non sono ostacolati dal segnale radio analogico; fanno rumore ed eventualmente prendono il sopravvento con l'aumentare della distanza. Il know-how dei produttori e la qualità dei filtri e dei Companders sono decisivi per garantire che le interferenze foniche, gli effetti “popping” e i rumori siano il più bassi possibile. Sebbene questi effetti non possano mai essere completamente azzerati, non smette mai di stupire come sistemi analogici di alta qualità possano trasmettere il segnale audio anche in condizioni avverse. Non c'è dunque da stupirsi del fatto che la qualità sia proporzionale al prezzo.

I sistemi digitali e la latenza

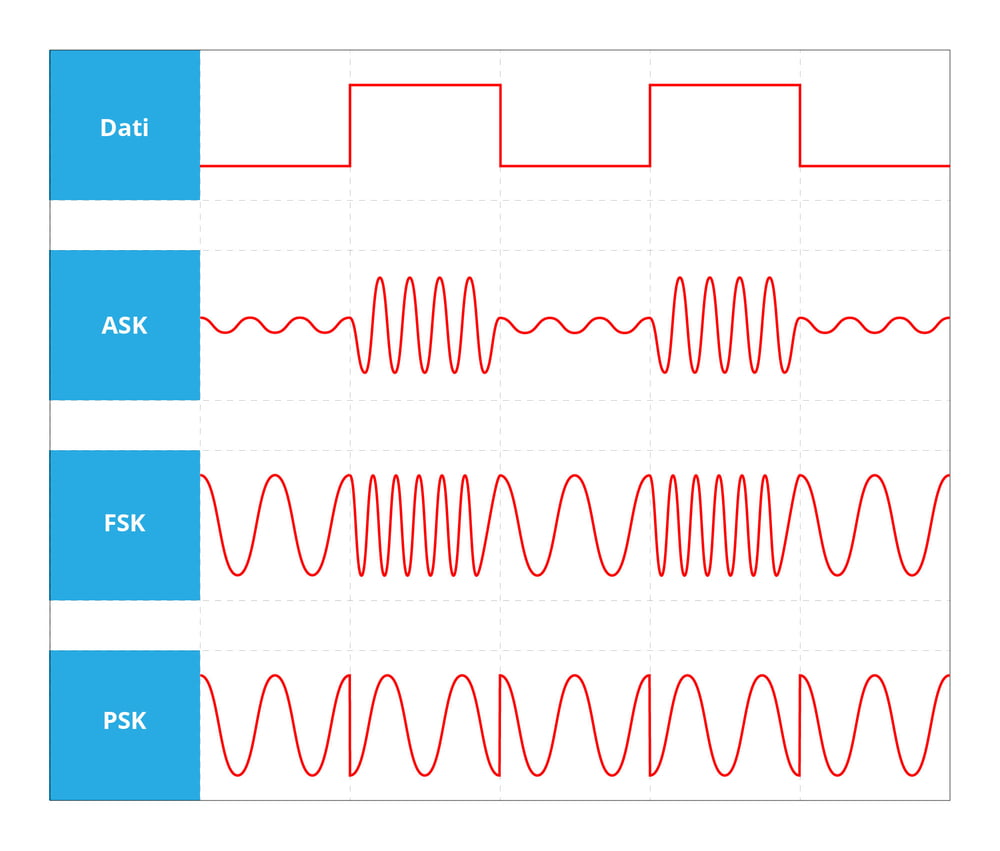

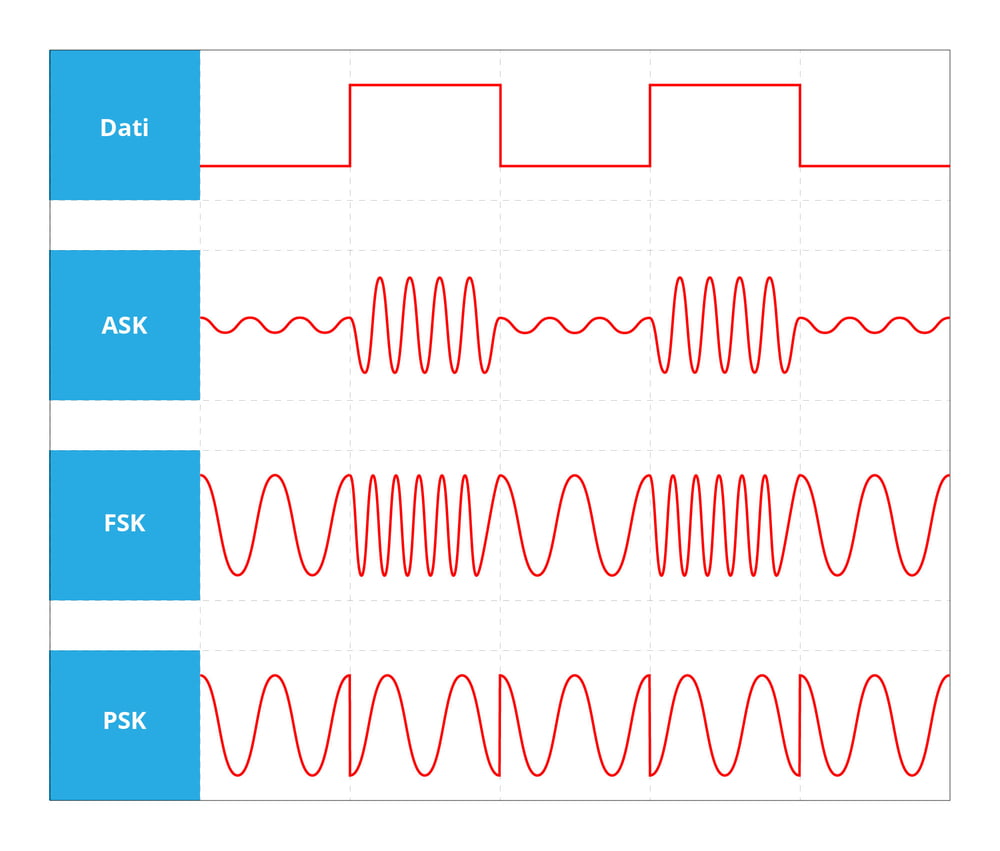

Nei sistemi radio digitali, i segnali audio vengono codificati nel trasmettitore, ridotti in dati della gamma inudibile (simile all'MP3) e modulati nuovamente su una portante ad alta frequenza. Sebbene esistano diversi metodi di modulazione in funzione dell'ampiezza, della frequenza o della fase, tutti hanno una cosa in comune: il collo di bottiglia "compander" viene eliminato.

Ampiezza / Frequenza / Spostamento di fase Keying, modulazione di ampiezza, frequenza o fase

Il segnale ricevuto corrisponde al 100% al segnale trasmesso. Le fonti di interferenza permangono e possono anche ridurre il raggio d'azione, ma non hanno alcun impatto sonoro, le frequenze digitali zero e uno non sono sempre captate. Al raggiungimento della distanza massima tra il trasmettitore e il ricevitore, il segnale si interrompe improvvisamente, senza altri effetti. Tenuto conto del fatto che i ricevitori digitali sono in grado di distinguere anche le frequenze portanti dall'intermodulazione, è possibile ospitare un numero notevolmente maggiore di canali in una banda di frequenza rispetto a quanto sarebbe possibile con i sistemi analogici.

Così come la trasmissione radio resta fedele all'originale, anche i sistemi digitali non comportano molte rinunce: non è tanto il collegamento radio in sé il problema, quanto il trattamento attraverso componenti analogici e la conversione AD/DA. È pur vero che, nella migliore delle ipotesi, le perdite sono relativamente trascurabili o non udibili. Soprattutto nel segmento dei primi prezzi, un sistema analogico non si avvicina alla risposta in frequenza e alla purezza sonora di un sistema digitale. Gli stessi sistemi digitali si differenziano, tra l'altro, nelle procedure di codifica, nella gestione delle frequenze e nella qualità dei componenti, il che si traduce in diversi gradi di affidabilità, nel numero massimo di canali e certamente nel suono.

Un altro vantaggio che solo i sistemi digitali possono offrire è la possibile codifica del segnale, caratteristica che dovrebbe essere presa in considerazione per le applicazioni sensibili alle microspie.

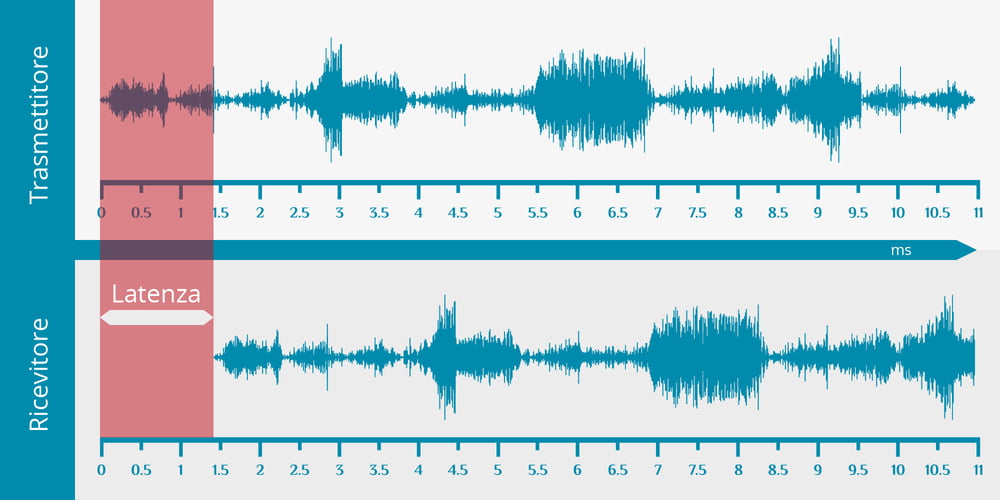

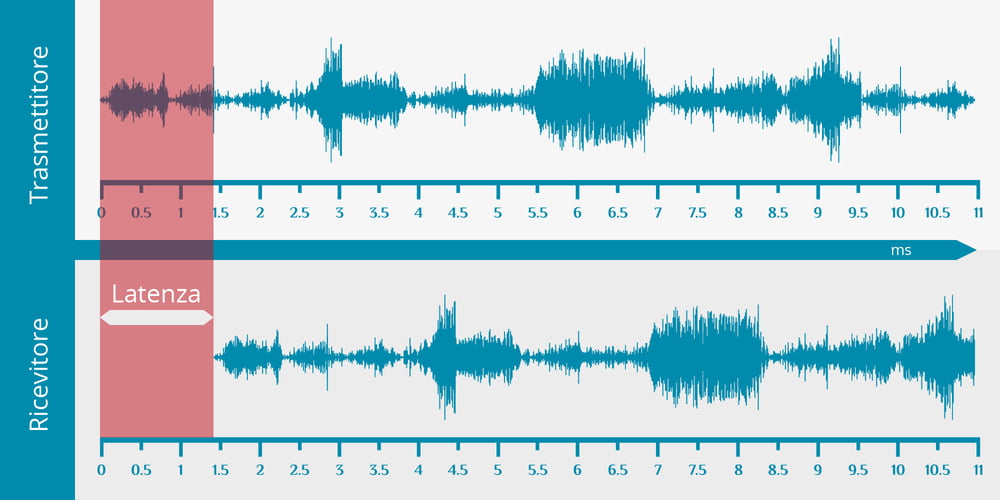

Non bisogna però tacere il fatto che tutti i sistemi digitali senza fili hanno uno svantaggio: la latenza.

Latenza

Tra l'ingresso al trasmettitore e l'uscita al ricevitore intercorre un tempo di circa tre-sette millisecondi, a seconda della marca e della modalità di trasmissione, il che equivale al battito d'ali di un'ape, o al tempo che impiega il suono a passare da una spia monitor all'orecchio. Una latenza inferiore a 10 ms è descritta dalla maggior parte delle persone come impercettibile. Tuttavia, il ritardo può superare rapidamente un valore critico se si aggiungono ulteriori latenze dovute ad elementi come console di mixaggio digitale e controller di altoparlanti.

Abbiamo parlato di un solo svantaggio? Ce n'è un secondo. Questo non vale per tutti i sistemi digitali, ma solo per quelli che operano sulle frequenze WLAN tipiche di 2,4 GHz e 5 GHz: tali frequenze sono molto popolari e quindi molto suscettibili alle interferenze. I sistemi digitali professionali utilizzano le stesse gamme di frequenza delle loro controparti analogiche.

In breve:

Per semplificare, si potrebbe dire che i sistemi digitali suonano meglio e, a parte la latenza, offrono quasi solo vantaggi. La nota dolente è la suscettibilità alle interferenze dei sistemi più economici nelle frequenze a GHz. I sistemi digitali nello spettro VHF o UHF inferiore offrono il meglio di entrambi i mondi. Arriviamo così al punto conclusivo adatto ad introdurre la prossima pagina che tratterà di frequenze radio.